감염병 대응 기간 진료기능 훼손 심각...병상가동률 50% 그쳐

코로나 이전 회복에 수 년 전망…정부, 회복기 지원 6개월 불과

"현금이월액 곧 바닥..이대로 가면 하반기 임금체불 불가피"

[라포르시안] 지방의료원 등 공공병원은 코로나19 팬데믹 기간에 감염병 전담병원으로 지정되면서 기존 입원환자를 퇴원시키거나 전원 조치하고, 확진자 치료에 발벗고 나섰다. 그러다 작년 5월 전후로 감염병 전담병원에서 지정 해제된 이후 일상 의료체계로 복귀하지 못한 채 심각한 경영난에 신음하고 있다.

지방의료원들이 전담병원 지정 해제와 함께 외래진료 확대, 일반 입원병상 전환 등 진료 정상화에 팔을 걷었지만 2년 넘게 끊긴 환자들의 발길을 되돌리기가 쉽지 않다. 전담병원 지정 기간에 의료진 이탈이 심해지면서 인력난에도 허덕인다. 환자는 물론 의사와 간호사 등 의료진마저 떠나면서 지방의료원의 진료기능이 훼손되고 있다. 게다가 올 하반기부터 지방의료원에서 임금체불이 현실화할 것이란 우려가 높다.

최근 국회 보건복지위원회 소속 정춘숙 의원(더불어민주당)이 분석한 '35개 지방의료원 경영실적’ 자료를 보면 감염병 대응을 위해 전담병원으로 역할했던 35개 지방의료원의 2019년 결산상 당기순이익 총계가 약 292억 7천만원 흑자를 기록했다.

하지만 감염병 전담병원에서 해제된 뒤 약 6개월 가량 지난 2023년 상반기(1월∼6월)까지 경영실적을 기초로 2023년 경영실적을 추산했을 때 올해 약 2,938억 6천만원 적자가 발생할 것으로 예측된다. 지방의료원 한 곳당 올 한 해에 평균 약 92억원의 손실이 발생할 수 있다는 분석이다.

지방의료원 경영 악화의 원인은 의료수익 급감에서 찾을 수 있다. 35개 지방의료원의 2023년 입원수익은 약 5,467억 5천만원으로 2019년 입원수익(7,185억 9천원)과 비교해 1,718억 4천만원 가량 감소했다. 외래수익도 2023년 약 3917억 2천만원으로 2019년(약 4246억 5천만원) 대비 329억 3천만원 가량 감소한 것으로 나타났다.

지방의료원의 의료수익이 급감한 데는 2년 여의 전담병원 역할이 크게 작용한다. 코로나19 시기 감염병 전담병원 역할을 수행하면서 의료기관의 일반환자 진료 기능이 훼손되고 의료진 이탈이 심해지면서 전담병원 해지 이후에도 지역환자 유입이 원활하게 이뤄지지 못하고 있다.

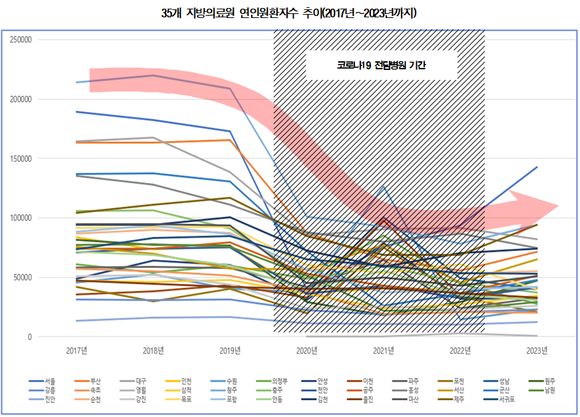

정춘숙 의원실에서 2017년부터 2023년 상반기(1월∼6월까지)까지 35개 지방의료원 연인원환자수 변동 추이를 분석한 결과, 전담병원 해지 이후 1년이 지났지만 코로나19 이전 시기였던 2019년에 비해 1/3~2/3 수준에 머물고 있다.

당연히 지방의료원의 병상가동률도 크게 떨어졌다. 35개 지방의료원의 2019년 평균 병상이용율은 78.4%였지만 2023년 8월 병상이용률율은 평균 53%에 그쳤다. 심지어 충주의료원과 안동의료원, 남원의료원 등은 ㅇ올해 8월 병상이용률이 30%대에 머물렀다.

감염병 전담병원으로 지정된 이후 확진자 치료에 전념해온 지방의료원을 비롯한 공공병원은 전담병원에서 해제된 이후 의료진 및 일반환자 이탈로 어려움에 겪고 있다. 지방의료원들이 전담병원 지정 해제와 함께 외래 진료 확대 및 일반 입원병상 전환 등 진료 정상화에 팔을 걷고 나섰지만 2년 넘게 끊긴 환자들의 발길을 되돌리기가 쉽지 않다. 게다가 전담병원 지정 기간에 의사 이탈이 심해지면서 새로운 의사를 고용하는데 애를 먹고 있다.

감염병 전담병원 지정 시기에 급성기 진료 및 입원병동을 운영하지 않고 응급실을 폐쇄한 지방의료원일수록 전담병원에서 해제된 이후 더 심각한 어려움을 겪고 있다.

감염병 전담병원 기간에 전체 병상을 소개한 후 제한적인 일반진료와 확진자 치료에 따른 과도한 업무부담 등으로 의료진 이직 증가 및 의사 구인난을 겪게 되고, 이는 전문의 부족에 따른 진료과 공백으로 이어졌기 대문이다.

정춘숙 의원실이 전국 지자체 및 공공기관으로부터 받은 자료를 분석한 결과, 올해 9월 1일 기준으로 지방의료원 35곳 중 23곳(65.7%)에서 의료진을 구하지 못해 피부과, 소아청소년과, 외과 등 37개 과를 휴진하고 있는 것으로 나타났다.

지방의료원들은 코로나19 전담병원에서 해제된 지 1년이 지났지만 경영상황이 예전 수준으로 회복되지 못하면서 자금난이 심화되고 있다. 하반기 직원 임금체불마저 걱정해야 할 판이다.

35개 지방의료원별 현금이월액 현황 및 이후 전망을 살펴보면 현금이월액이 마이너스 상황에 이른 의료원이 속출하고 있다. 악화된 자금사정을 해소하기 위한 자구책으로 기채(起債)를 발행하거나 약재비 등 대금 지급시기를 미루고 있다. 이대로 가면 부분의 지방의료원이 올해 11월 또는 12월부터 임금 체불 문제가 발생할 것으로 예상된다.

한 지방의료원장은 "감염병 전담병원에서 해제된 이후 1년이 지났지만 병상 가동률은 40% 내외에 그치고 있다"며 "지역주민들의 신뢰를 회복하고자 지난 1년 여러 가지 노력을 했지만 한번 떠난 지역주민들은 쉽사리 돌아오지 않았다. 한 달 평균 적자분이 10억 원을 훌쩍 넘고 있어 하반기 임금체불을 피할 수 없을 것 같다"고 우려했다.

사정이 이렇지만 지방의료원에 대한 회복기 손실보상급 지급은 6개월에서 1년 정도 실시하는 데 그치고 있다. 정부는 감염병 전담병원 운영 종료 후 회복기간 동안 진료비 손실보상을 병상소개율, 운영일수 등을 고려해 최대 6개월, 거점전담병원의 경우 최대 1년까지를 회복기간으로 두고 차등 보상하고 있다.

이런 기준에 따라 이미 감염병 전담병원의 대부분이 회복기 지원이 이미 종료된 상태다. 더 이상의 추가적인 지원은 없다는 게 정부 입장이다. 실제로 2024년 정부 예산안에도 회복기 지원 예산이 반영되지 않았다.

정춘숙 의원은 "또다시 국가재난 상황이 왔을 때 공공의료가 가장 먼저 그 역할을 수행해야 한다는 점을 고려하면 공공병원에 대한 손실 보상과 함께 코로나 회복기 지원예산을 확대해야 한다"며 "팬데믹이 아니더라도 지역완결적 의료체계를 구축하기 위해서라도 공공병원의 기능을 강화하고 그 역할을 확대해야 한다"고 강조했다.