작년 인구 10만명당 자살률 28.5명...11년 만에 최고치

2022년 일시적 자살률 감소 이후 다시 증가세 돌아서

"자살예방정책, 가난 등 사회적 위기와 정신건강 문제 통합적으로 다뤄야"

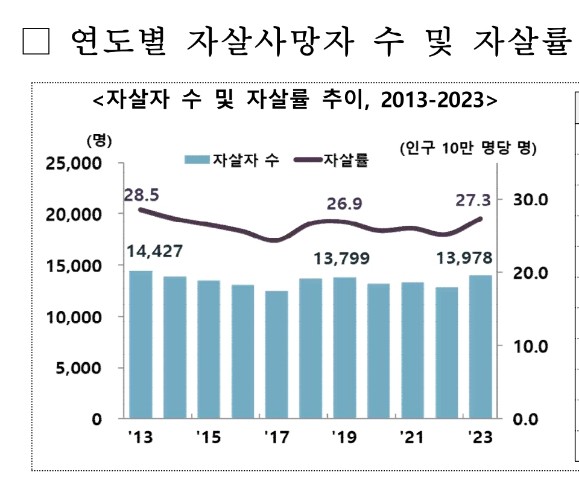

[라포르시안] 작년 한 해 우리나라에서 자살한 사람이 하루 약 40명에 달하는 것으로 나타났다. 특히 인구 10만 명당 자살자 수를 뜻하는자살률은 28.3명(잠정치)으로 11년 만에 최고치를 기록했다.

특히 2022년에 일시적으로 감소했던 자살률이 2023년 들어서 다시 높아지고 있어 정부의 자살예방 대책에 대한 실효성 논란도 제기되고 있다.

최근 한국생명존중희망재단과 통계청에 따르면 지난해 1∼12월 '고의적 자해'로 인한 사망자 수는 1만4439명으로 잠정 집계됐다. 지난해 자살 사망자 수 잠정치는 전년도 확정치인 1만3978명보다 461명(3.3%) 더 늘었다.

인구 10만 명당 자살자 수를 뜻하는 자살률은 28.3명(2024년 주민등록연앙인구 기준)으로 추정돼 2013년의 28.5명 이후 11년 만에 최고치를 기록했다.

이보다 앞서 작년 10월 통계청이 발표한 '2023년 사망원인통계'에 따르면 2023년 자살사망자 수는 1만3978명으로, 2022년보다 1072명 증가(8.3%)했다. 인구 10만 명당 자살률은 27.3명으로 2022년 대비 8.5% 증가(2022년 25.2명)한 것으로 나타났다. 이는 2018년 이후 가장 높은 수치이다.

성별로 살펴보면 전년 대비 남성과 여성 자살률 모두 증가했다. 남성은 2022년 자살사망자 9,019명, 자살률 35.3명에서 2023년 자살사망자 9,747명, 자살률 38.3명으로 늘었다.

여성은 2022년 자살사망자 3,887명, 자살률 15.1명에서 2023년 자살사망자 4,231명, 자살률 16.5명으로 집계됐다.

연령대별로 보면 60대(13.6%), 50대(12.1%), 10대(10.4%) 순으로 증가폭이 컸다. 80세 이상(-1.9%)은 전년 대비 다소 감소했다. 자살률은 80세 이상(59.4명)이 가장 높았고, 뒤이어 70대(39.0명), 50대(32.5명), 40대(31.6명), 60대(30.7명) 순으로 높았다.

정부는 2023년 자살률 증가가 사회적 고립 및 경제난 심화 등 코로나19가 남긴 후유증이 본격적으로 발생한 것과 더불어 자살을 하나의 선택지로 인식하는 경향이 높아진 데 따른 것으로 추정했다.

이런 인식 아래 코로나19 이후 사회적 고립과 경제적 어려움 등 사회경제적 변화에 따른 자살위험이 급증할 것에 대비해 자살예방정책을 강화했다.

작년 6월에는 국무총리 주재 자살예방정책위원회를 개최하고, 8월에는 생명존중정책 민관협의회를 개최하여 자살예방정책에 대한 정부와 사회 전 분야의 협조를 요청한 바 있다. 작년부터 자살예방 상담전화 번호를 109로 통합 운영도 시작했다.

하지만 정부의 대응 정책이 자살 문제의 본질을 간과하고 있다는 지적이 제기되고 있다. 현재 추진하는 자살 예방 정책이 정신병리학적 접근에 집중하면서 고위험군 관리에만 집중하고 있어 장기적인 자살률 감소를 기대하기 어렵다는 지적이다.

실제로 통계청이 2023년 발표한 '2022년 사망원인통계'에 따르면 2022년 자살사망자는 1만2906명으로, 2021년보다 446명 감소(3.3%)했다. 인구 10만명 당 자살률은 25.2명으로 전년도(26.0명) 대비 3.2% 감소하면서 2018년 이후 제일 낮은 수치를 보였다. 그러나 자살률 감소가 이어지지 못하고 2023년부터 다시 증가세로 돌아서 2024년에는 다시 최고치를 기록한 셈이다.

연구공동체인 시민건강연구소는 "자살률이 높다는 것은 단순한 통계적 지표가 아니다. 그것은 한국 사회가 얼마나 많은 사람을 벼랑 끝으로 내몰고 있는지를 보여주는 중요한 신호"라며 "높은 자살률은 우리 사회가 구성원들에게 충분한 삶의 질을 제공하지 못하고 있다는 것을 의미한다. 이는 결코 개인의 문제가 아니라 사회적 문제"라고 지적했다.

자살이 사회구조적 문제이며, 계층적 불평등과 연관성이 높다는 사실은 규명한 연구는 차고 넘친다.

최근 고려대 의과대학 예방의학교실 기명 교수팀이 발표한 자살의 계층적 불평등 양상 관련 연구결과에 따르면 교육 수준에 따라 자살률이 최대 13배 격차를 보였다.

연구결과를 보면 30~44세 청년 남성 가운데 초등학교 졸업 이하인 사람은 대학교 졸업 이상인 사람에 비해 모든 조사 시기(1995~2020년)에서 자살률이 6.1~13배 높게 나타나 사회경제적 격차가 자살률에 큰 영향을 미친다는 것을 입증했다.

구체적으로 30~44세 초등학교 졸업 이하인 남성 집단의 인구 10만 명당 자살률은 2015년에 288.2, 2020년에는 251.4이다. 이는 우리나라 평균 자살률인 27.3의 약 10배에 이르는 수치다. 전 세계에서 가장 높은 자살률을 기록했다고 알려진 캐나다 극지 누나부트(Nunavut) 부족 자살률의 2배 이상, 브라질 아마존 과라니(Guarani Kaiowa) 부족의 자살률인 232보다 높다.

초등학교 졸업 이하 남성 집단의 높은 자살률은 노벨경제학상 수상자인 앵거스 디튼(Angus Deaton)의 ‘절망의 죽음’ 이론을 연상시키며, 일상에서 경험하는 절망감이 자살로 이어진다는 것을 보여준다. 자살이 단순한 개인 문제를 넘어 계층 간 차이에 내포되는 사회적 격차와 정서적 전이가 반영된 결과임을 시사한다

기명 교수는 "사회경제적 불리함이 실패의 낙인이 되고 정신적 고통으로 강하게 이어지지 않도록 사회적 완충 장치들이 동반돼야 한다"며 "자살 예방을 위한 정책은 가난, 전세 사기 등 사회적 위기와 정신건강 문제를 분리하지 않고 통합적으로 다뤄야 한다. 사회적 취약성을 고려한 접근이 필요하며 이를 통해 자살의 격차를 줄이고, 전반적인 사회적 안전망을 강화할 수 있다"고 했다.