바이 페이잉(Pai Pei-Ying) 대만 중국의과대학부속병원 일반 내과 교수

[라포르시안] 대만은 아시아지역에서 한국·일본·싱가포르와 함께 의료기관의 디지털 전환 선도국으로 평가받는다. 특히 중국의과대학부속병원(China Medical University Hospital·이하 CMUH)은 대만 보건복지부가 지정한 최고등급 의료기관으로 미국보건의료정보관리시스템협회(HIMSS) ‘성숙도 모델’(Maturity Model) 가운데 전자의무기록(EMRAM) Stage 7 재인증을 획득하며 한층 진화한 병원 정보화 역량을 인정받았다.

이와 함께 IT 인프라(INFRAM) Stage 7·디지털 의료 영상(DIAM) Stage 6 인증을 획득하고 IT를 활용해 환자 안전·임상 성과·비용 절감 등 개선 성과를 입증한 기관에 수여하는 ‘HIMSS Davies Award’를 아시아 최초로 수상했다.

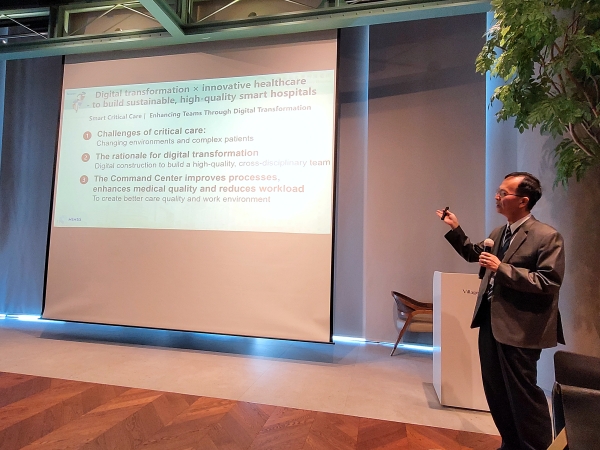

라포르시안은 지난 11일부터 양일간 아난티 앳 부산 빌라쥬에서 열린 ‘HIMSS 코리아 CXO 최고경영자 서밋’(HIMSS Korea CXO Executive Summit) 기간 ‘대만에서의 디지털 헬스와 인공지능’(Digital Health, AI in Taiwan)을 주제로 발표한 바이 페이잉(Pai Pei-Ying) CMUH 일반 내과 교수와 인터뷰를 가졌다.

- CMUH는 중부 대만 최초로 2019년 EMRAM Stage 7 인증을 획득한 후 EMR(전자의무기록) 시스템 고도화 과정을 거쳐 2023년 11월 재인증에 성공했다. 이 과정에서 CMUH가 중점적으로 추진한 핵심 전략은.

= CMUH는 ‘환자 중심 디지털 혁신’을 핵심 전략으로 설정했다. 병원 내 디지털 전환은 환자 안전과 임상적 요구에 부합해 설계했으며 운영·업무 효율성도 동시에 고려했다. 특히 병원 전체에 통합형 EMR 시스템을 구축해 부서 간 진료 데이터를 원활히 공유하고, 대만 국민건강보험(NHI)의 클라우드 기반 건강정보 교류 시스템 ‘Med-Cloud’와의 상호운용성을 확보했다.

또한 AI 기반 임상 결정 지원 도구인 ‘항생제 처방·감염 관리 지원 시스템’(intelligent Antibiotic Management System·i.A.M.S.) 등을 진료 프로세스에 통합해 진단 정확도와 치료 결정의 질을 높였다. 더불어 병원 리더십, 임상의, IT 부서 간 긴밀한 협업 체계를 구축했으며 글로벌 벤치마킹을 통해 HIMSS Davies Award와 같은 국제적 성과도 이뤄냈다.

- EMRAM Stage 7 인증 획득을 위한 핵심 기술 구성 요소는 무엇이었나.

= CMUH는 크게 6가지 기술 요소에 집중했다. 전자 투약 기록(electronic Medication Administration Record·eMAR)을 통해 실시간 약물 추적 및 투약 오류를 줄였다. 또한 AI 기반 EMR 도구로 i.A.M.S.와 중환자 집중 치료 보조 시스템(ARDiTeX) 등 예측 분석 시스템을 활용해 패혈증·호흡기 질환을 조기에 감지했다.

이와 함께 Med-Cloud와의 상호운용성을 통해 환자 데이터를 안전하게 통합 관리하는 한편 ISO 27001·27701 등 보안 및 프라이버시 인증도 획득했다. 이밖에 모바일 및 클라우드 통합으로 다양한 플랫폼에서 진료 데이터 접근성을 강화하고, 마이크로소프트가 개발한 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence·BI) 도구인 Microsoft Power BI 기반 50개 이상의 대시보드를 활용해 실시간 데이터 시각화로 임상 및 행정적 의사결정을 지원했다.

- EMRAM 인증·재인증 과정에서 병원이 직면한 도전 과제는.

= 가장 큰 도전은 부서 간 실시간 데이터 통합 및 외부 시스템과 상호운용성을 완벽하게 구현하는 것이었다. 특히 AI 도구를 임상 업무에 자연스럽게 녹여내는 과정에서 여러 장벽이 있었다. CMUH는 HIMSS 프레임워크를 참조해 조직 내 격차를 식별하고 명확한 목표를 수립했다. 임상의와 IT 전문가로 구성된 다학제 팀을 구성해 AI 시스템을 공동 개발하고 검증했다. 이와 함께 클라우드 기반 플랫폼, 보안 API 등 IT 인프라를 업그레이드하고 데이터 거버넌스 체계도 강화했다.

- EMRAM Stage 7 달성 후 임상과 환자 안전 측면에서 어떤 변화가 있었나.

= 정량적 변화를 살펴보면 i.A.M.S. 도입 3개월 만에 패혈증 환자 사망률이 기존 13.4%에서 7.1%로 감소했다. 또 중환자실(ICU) 환자 사망률이 5.4% 줄었으며 AI 기반 약제 분석으로 연간 2억 대만달러를 절감할 수 있었다. 여기에 AI 기술을 활용한 수술 최적화로 환자의 평균 입원 기간을 23% 단축하고, AI 응급 ECG 분석 시스템 ‘AMI 스마트 플랫폼’을 통해 환자의 응급 진단·치료 개시 시간도 줄일 수 있었다.

정성적 변화로는 의료진의 EMR 시스템 신뢰도 향상 및 실시간 데이터 접근성이 개선됐고, 부서 간 협업이 강화됐으며 모바일 헬스 도구 도입으로 환자 참여도와 만족도가 크게 향상됐다.

-임상의와 IT팀 간 협업은 어떻게 이뤄지고 있나.

= CMUH는 의사·간호사·AI 엔지니어가 함께 새로운 디지털 헬스 도구를 공동 개발하고 검증하기 위한 월례 협업 회의를 개최하고 디지털 전환 전담 부서가 IT 및 AI 솔루션의 임상 통합을 총괄한다. 이와 함께 디지털 역량 향상을 위한 임상의 대상의 교육을 실시하고 변화관리 전략을 추진하는 한편 의료진의 AI에 대한 이해와 신뢰 제고를 위한 교육 프로그램도 운영하고 있다.

- 대만 의료기관이 의료 AI 기술을 적극 도입·활용하게 된 배경은.

= 대만의 중앙집중형 건강보험 데이터 인프라는 의료기관의 AI 기술 활용 기반을 제공한다. 국가적으로는 고령화와 만성질환 증가로 인한 의료비용 부담이 커지면서 효율적인 케어 모델이 필요했기 때문에 의료기관의 AI 기술 활용을 적극 권장했다. 또한 많은 의료기관이 의료 AI 분야 글로벌 경쟁력을 강화해 스마트 헬스케어 국제 리더로 도약하고자 하는 의지가 있다. 정부 또한 지원을 아끼지 않고 있다. 병원의 데이터 공유 및 상호운용성 촉진을 목적으로 건강보험과 연계한 인센티브를 제공하고, 병원 내 임상 검증·효과 평가 목적의 정부 지원 ‘AI 센터’도 최근 설립했다.

더불어 대만 국민건강보험공단(NHIA)은 구글과 협력해 AI 기반 만성질환 예측 모델을 개발하고 있으며, 국가 전략사업으로 스마트시티 타이완(Smart City Taiwan) 프로젝트를 통한 원격의료 및 AI 시범사업도 진행 중이다.

대만 의료기관은 향후 유전체 기반 맞춤치료에 AI를 접목한 ‘정밀의료’, 표적 약물 전달 기술 고도화를 통한 ‘스마트 엑소좀’, 노인 환자를 위한 ‘고령 친화 기술’을 비롯해 질병 예방·만성질환 관리와 임상 문서 작성·진단·환자 커뮤니케이션 등 다양한 분야에서 AI 활용이 더욱 확대될 것으로 예상된다.

다만 이를 위해서는 고위험 AI 기술의 경우 기관윤리위원회(IRB) 승인을 받고 의료진이 해당 AI 모델 개발·검증에 참여해 신뢰도를 제고하며 철저한 익명화 및 거버넌스에 기반한 윤리 기준을 충족하는 것이 요구된다.

- CMUH 또한 i.A.M.S.·ARDiTeX·AMI 스마트 플랫폼을 비롯해 ▲HiThings Tele-ICU(AIoT 기반 중환자 관리 시스템) ▲MIRA(Medical Information Review Assistant·음성 인식 AI 의료 문서 보조) ▲gHi(실시간 EMR 작성을 위한 중문 음성 시스템) ▲AI-ICD·AI-DRG(질병 코드 자동화 및 비용 예측) 등 의료 AI 기술을 적극 활용하고 있다. 이러한 기술은 진료 효율성, 환자 안전, 의료진 업무에 어떤 변화를 가져왔나.

= MIRA·gHi 시스템은 의사의 EMR 작성 시간을 최대 85% 단축해 진료 효율성을 크게 향상시켰다. i.A.M.S. 도입 후에는 항생제 사용률을 50% 줄였고 환자 사망률도 25% 감소했다. 뿐만 아니라 5000시간 이상 간호업무를 절감하고, 의무기록 작성 보조 생성형 AI 시스템(Medical Advanced Generative Intelligence·MAGI) 등 AI 도구로 의료진의 환자 집중 시간 또한 더 많이 확보할 수 있었다.

- 의료기관의 디지털 전환과 스마트병원 실현을 위해 극복해야 할 과제는.

= 의료기관이 디지털 전환 과정에서 어려움을 겪는 데에는 여러 요인이 있다. 우선 의료와 AI를 연결한 인재 확보의 어려움이 있고, 데이터 활용·환자 동의 등 제도 미비와 분절된 시스템과 개인정보 보호 규제에 따른 데이터 접근성의 제약이 따른다. 더불어 임상 워크플로우와의 통합이 미흡해 실사용 단계에서 저항이 초래되며, 중소병원의 경우 도입 비용 부담으로 인프라 구축에 한계가 있다. AI 기술에 대한 임상의들의 문화적 저항과 불신을 해소하는 것도 필요하다.

특히 스마트병원을 구현하는 디지털 전환은 고품질 데이터를 수집·저장·활용하는 것이 핵심이며, 이는 부서 간 협업 없이는 불가능하다. 이 과정에서 임상의가 중심적 역할을 해야 한다. AI·디지털 헬스 도입은 ▲기술적 ▲조직적 ▲윤리적 ▲법적 장벽이 많지만 이를 극복하지 않고는 결코 스마트병원을 실현할 수 없다.