필수의료 국민 인식 조사 결과

55.6% '정책적 우선순위 따라', 41.3% '건보로 제공되는 의료서비스 전체'

"사회적 합의 거쳐 우리나라 상황 고려한 정책적 측면 필수의료 범위 설정해야"

[라포르시안] ‘필수의료 확충·강화’라는 용어는 윤석열 정부 때의 국정과제 중 하나인 ‘필수의료 기반 강화 및 의료비 부담 완화’의 주요 내용에 포함되면서 이후 일련의 보건의료 정책에서 공식적인 용어로 사용되고 있다. 올해 6월 출범한 이재명 정부도 ‘필수의료 확충·강화’를 국정과제에 포함했다.

하지만 '필수의료'의 정의와 범위를 놓고서는 추상적이고 포괄적이라며, 구체적인 기준이 부족하다는 지적이 제기되고 있다. 실제로 국민 대다수가 ‘필수의료 확충·강화’ 정책을 통해 필수의료 분야에서 국가 책임을 강화해야 한다는 방향성에는 공감하지만 정작 필수의료 개념과 범위에 대해선 사회적 합의가 충분하지 않다는 조사결과가 나왔다.

한국보건사회연구원은 최근 발간한 '보건복지 이슈앤포커스(제459호)'에 '필수의료에 대한 국민 인식 및 정책 추진을 위한 시사점'(배재용 보건의료정책연구실 연구위원) 보고서를 통해 필수의료에 대한 국민 인식 조사 결과를 발표했다.

필수의료 확충·강화를 위해선 정책적 측면의 필수의료 분야 및 범위를 설정하고, 관련 정책의 우선순위에 대한 공감대 형성을 기반으로 정책을 수립해야 한다. 문제는 필수의료의 개념과 범위에 대한 이론적인 정의가 거의 부재하고, 임상적으로도 필수의료에 대한 합의된 개념이 크게 부족하다는 점이다.

보고서는 "우리나라와 같이 보편적 건강보장을 달성한 국가에서는 ‘필수의료’가 공적 건강보장체계에서 제공하거나 제공해야 하는 의학적 필요도가 있는 의료서비스나 급여 범위를 지칭하는 폭넓은 개념으로 사용되기도 한다"며 "정책적 관점에서 필수의료의 개념과 범위는 정책적 우선순위에 따라 좁혀지고 구체화되기도 하며, 이러한 우선순위는 해당 국가나 사회의 보건의료 및 정치·사회·문화적 환경 등에 따라 변화될 수 있다"고 분석했다.

보고서는 "응급의료, 중증질환, 분만 및 소아 의료를 정책적 우선순위로 삼고 이를 중심으로 필수의료 관련 정책을 추진하는 것에 대해서는 비판이 제기돼 왔다"며 "이러한 비판의 주요 내용은 ‘필수의료’의 정의 및 범위가 명확하지 않다거나 의학적 필요도가 높은 의료 영역이 제외되는 등 개념과 범위 설정이 매우 협소하게 이뤄졌다"고 했다.

그렇다면 일반 국민은 '필수의료'의 개념과 범위를 어떻게 인식하고 있을까.

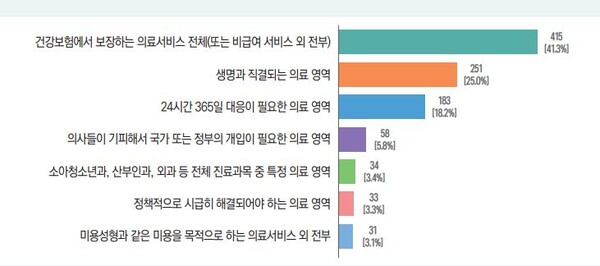

필수의료에 대한 국민 인식 조사 결과 '필수의료 개념 및 범위에 대한 인식은 응답자의 41.3%가 '건강보험을 통해 제공되는 의료서비스 전체'(41.3%)를 필수의료의 범위로 인식하는 것으로 나타났다.

반면응답자의 55.6%는 ‘생명과 직결(25.0%)’되거나, ‘24시간 365일 대응이 필요(18.2%)’하거나, ‘국가의 개입이 필요한 기피 영역(5.8%)’, ‘소아청소년과, 산부인과, 외과 등 특정 진료과(3.4%)’, ‘정책적으로 시급한 영역(3.3%)’ 등 정책적 우선순위에 따라 필수의료의 범위가 정해져야 한다는 인식을 보였다.

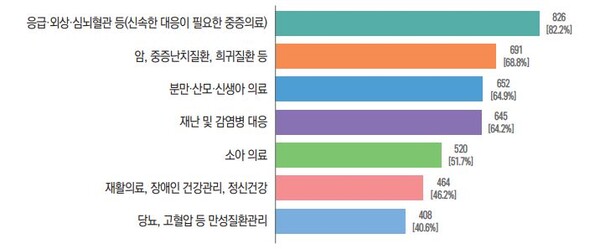

국가가 책임지고 제공해야 할 필수의료 분야 관련해 의료서비스를 7개 분야로 나눠 물은 결과(복수 응답 허용) 10명 중 8명[82.2%] 이상이 ‘응급·외상·심뇌혈관 등(신속한 대응이 필요한 중증의료)’을 선택했다.

다수의 응답자가 '암, 중증난치질환, 희귀질환 등'(68.8%), ‘분만·산모·신생아 의료’(64.9%), ‘소아 의료’(51.7%) 등을 필수의료 분야로 선택했다.

일반 국민 대다수가 현재 필수의료 정책 최우선 순위인 ‘적기에 긴급하게 제공하지 않으면 생명과 심신에 중대한 위해 또는 장애를 일으키는 영역’을 중심으로 필수의료 범위를 설정하는 데 동의한다는 것을 보여준다.

다수의 응답자가 ‘재활의료, 장애인 건강 관리, 정신건강’, ‘당뇨, 고혈압 등 만성질환 관리’ 등의 영역도 필수의료 분야로 선택한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 향후 정책 추진 과정에서 해당 영역을 포함하여 정책 범위를 확장해 나가는 것을 면밀히 검토할 필요가 있음을 시사한다고 분석했다.

필수의료 국가 책임 강화에 대한 인식을 보면 일반 국민 대다수는 필수의료에 대한 국가의 책임이 더 강화되기를 원했다. '필수의료에 대한 국가 책임을 강화해야 한다'와 '강화하지 않아도 괜찮다'라는 두 가지 상반된 질문을 놓고 응답자의 94.9%가 '강화해야 한다'를 선택했다.

보고서는 "필수의료와 같이 이론적·학술적 근거가 부족하고 사회적 합의를 통한 개념 정의가 어려운 용어를 주요한 정책 어젠다로 사용하는 경우 정책 추진 과정에서 주요 이해당사자들 간 갈등이 심화될 가능성이 크다"며 "관련 정책을 수립하고 추진하는 과정에서 주요한 정책 용어에 대한 사회적 합의를 도출하기 위해선 주요 이해 당사자들과 투명하고 적극적인 소통이 필요하나 지금까지는 이러한 과정의 중요성이 간과됐다"고 지적했다.

또한 "일반 국민을 포함한 주요 이해당사자를 대상으로 충분한 의견 수렴과 소통을 해 우리나라 상황을 고려한 정책적 측면의 필수의료 분야 및 범위를 설정하고, 관련 정책 우선순위에 대한 공감대 형성을 기반으로 정책을 세우고 추진해야 한다"고 제안했다.